| Q |

TEAM |

TIME |

PLAY |

TFP |

| 1 |

FF |

5:26 |

#11西村24Yard FG |

|

| 2 |

FF |

5:45 |

#11西村27Yard FG |

|

| 2 |

FF |

11:22 |

#11西村30Yard FG |

|

| 3 |

OS |

6:31 |

#49星野19Yard FG |

|

| 3 |

FF |

11:22 |

#29ゴードン 4Yard Run |

#11西村Kick |

確認したいことがあるので、詳細は録画で見直してからとします。

気にしているポイントは、「オービックが、一人のDLが負傷退場したからと言って、守備戦でああなるのは何故か」と「#23バイロン・ビーディー・ジュニアの守備ポジション」。そもそもオービックの守備ラインはローテーションを含めハイプレッシャー型だった筈なのに、この試合BJは半分以上引いていた(あるいはゴードンをスパイしていた)と思われる点について。

ぶっちゃけBJかせパスカバーしなきゃいけないほど浅いゾーンにパスがあるチームではないので、どう書いていいか悩むのでありますよ。

ここで一つだけ触れておくが、後半KJ#36北村(録画で確認したら間違ってました)が取られたパントキャッチインターフェアについて。理屈上は「補給体制に入り姿勢の崩れた選手に頭からヒットに行く事で確保動作を妨害した」という事になるのだろうが、あれは厳しすぎる。ボールを捕球できない状態でフェアキャッチシグナルが確認出来なかった捕球者が低い位置でお手玉したのを、ボールを確保しに身体ごと向かっていく行為は決して問題がある訳ではない。

誤審というと語弊があるけれど、安全面に偏りすぎた判定だったと思う。

(2016.12.13追記)大変申し訳ございませんでした。ネット上で「公式規則第6篇第4章第1条b項の適用ではないか」という意見がございました。

以下抜粋

b. レシーバーがボールにタッチする前に,Aチームのプレーヤーが,レシーバーの両肩の幅で

正面1ヤードのエリアに侵入した場合は,妨害の反則となる。疑わしい場合は,反則である。

(A. R. 6−4−1−Ⅹ~ )

つまり、以前あったいわゆる「2ヤードルール」が廃止された後、キャッチ直後にタックルしようと高加速で突っ込んだ場合、真っ正面から(ボールの軌道を隠してしまう可能性のある角度で)1ヤード以内(ボールが隠れてしまいそうな距離)に入ってしまった場合、確保の妨害に当たると認定される。

かつ、その判断が微妙であった場合は「推定有罪」としてキャッチの保護を優先する、という事。

ちなみに公式規則解説に於いて今回と全く同じ条件が記載されていたので転記します。

Ⅲ. ニュートラル ゾーンを越えたキック チームのプレーヤーA1が,空中にあるキックと相手

側プレーヤーB1との間に立っているか,あるいは走っていて,(a)飛んできたボールが

A1に当たった。その時,B1はボールをキャッチできる位置にいた。(b)キックをキャッ

チしようとしているB1がA1にぶつかった。 判定:キックをキャッチする機会の妨害。

罰則−(a)および(b):反則地点から15ヤード。

Ⅵ. B25はBチームの35ヤード ラインでパントをキャッチする位置にいた。ボールが下降して

いるときに,A88はB25のすぐ横を走り抜けたため,B25はボールをキャッチする前に位

置を変えた。A88はB25に接触しておらず,B25の正面1ヤード以内に侵入することもな

かった。 判定:A88によるキックをキャッチする機会の妨害の反則。罰則−反則地点

から15ヤード。B25はボールをキャッチしたが,A88の行為によってB25は元の位置から

動いたため,A88はキックをキャッチする機会を妨害したとみなされる。

後ほど確認しますが、オーロラビジョンで確認した時には、選手がマフッたボールに対して反応しているリターナーと接触しているように「見えた」。確かにファンブル後である事を考慮すると、接触は正当なリカバー案件ではあるが、上記2つの判断からみて「プレーの連続性」で反則になったとも言えます。

なので、審判は正当な判断をしたと言う事が出来ます。

※ボウルゲームでは露骨なものと悪質な物でなければ、反則は取らないようにしているとは聞いたことがあるが、いささか微妙なホールディングと微妙なパスカバーはあったと思っている。ただ、それは攻守共に高い次元でのプレーの結果発生してしまったものなのであると思う。

試合本文は、長くなるので畳みます。

続きを読む

それにしても、林家たい平師匠は何をしに来たのかよく判りませんでした。いらんよああいうのは(コイントスだけしたのですがねえ)

試合はコイントスに勝った富士通が前半のリターンをチョイスし始まる。先発したのは#3キャメロン。

だが……ぶっちゃけ最初のドライブから違和感を感じていた。

いや、最初はそうでもなかった。KJのパスラッシュで一度投げるのをやめてサイドから投げてのパスが失敗。

続いての#22ゴードンのランや#22岩松へのパス、あたりはこの両チームによくある対戦経過だと思うのね。

しかしゴードンと#33高口のランのあたりから「おや?」と思い始める。

ぶっちゃけ、DLはシーガルズはよくローテーションしているので、一人二人が長い時間抜けても12分Qなら持つ筈なんだけれど、どうもいつもの迫力が無い。

え? IBMの守備ラインが凄すぎて富士通のOLの実力を見誤っている? そんな事はないのである。後述するが、戦術的な何かがあったと思う。

それは序盤で#68清家が抜けたというのが理由とは到底言えないのである。

続いて#81中村へのポストが決まり、かつカバーがきついと見るやキャメロンがスクランブル。敵陣22Yardまで進み#30金が走って15Yard。続いてラッシュが厳しいとみるや行くランブルに出て13Yard。続いてのプレーでエンドゾーンにパスをデリバリーするもラインが「フェイスマスクへの継続的接触」で罰退。結果としてFG止まり。

なんだけど。その。いつもスタートはKJとBJが両サイドにかまえてラッシュするんだよね。なんかこう、いつもほどポケットがシュリンクしないんだわ。なんか、なんか、なんか違和感。

返しのドライブ、タッチバックから自陣25Yardからのスタート。QBは#15ニューハイゼル。

最初のプレーが#43望月のランからというのも今までに無い展開だったが、やはりスクリメージの攻防で今季苦戦しているシーガルズは#85萩山や#84西村にパスが決まるもダウン1回更新したのみでパントに。

返しのドライブが自陣25Yardからの富士通は、ゴードンのランと中村へのパスで行き陣に入り、ゴードンのランとシーガルズのオフサイドで敵陣40Yardまで進むが、ここで#9塚田のブリッが決まり50Yardまで下がる。結果としてパントとなりシーガルズ20Yardからの攻撃。

最初に#7池井にパスを通し望月のドロー、もう一度望月に持たせてダウン更新(ここから2Q)。イリーガルフォーメーションでさがるも#86前田にパス成功。次の萩山へのパスが失敗し、さらにニューハイゼルが投げられずサック。結果としてバントになるが上がりすぎてラッキーバウンドに掬われるミスパント。

ここでも、なんか、違和感。実は富士通の守備フロントではLB登録の#16ニクソン以外強烈なプレーブレイカーがいない(日本人で語ったとしてもライズの#90伊倉や明治安田の#41蔀、シルバースター#99八木など、第一線のOLをまくるなりへこますDLをプレーブレイカーと勝手に呼んでいます。その最たる物がガルズとビックブルーのDLユニット。この2チームはローテしててもプレープレイカーばかりやねん)。いかに再建期に入ったツイスターズ(ガルズOLの愛称)であったとしても、こんなに簡単に……と思ったら、実は戦術的にインサイドLB、特に#35竹内と#45鈴木がギャップやルックを変えて変幻自在にラッシュしている。

だが、それだけならガルズのレシーバー陣は強力で、クッションとりまくりの富士通DB陣はフック打たれてやばくね? と思ったのだが、負傷から復帰してワンフリーに入る事が多かった#7藤田(よく見てみたら右手ギプスで固めまくりやんっ)が広く厚くカバーし、今季急成長した#28石井がシーガルズ#18木下をマークし、#40アディヤミが変幻自在に(主に#85萩山のカバー)マークをしかけ、ローテで入る#88大橋がミドルゾーンに余るように入り、投げるポイントがないのである。

特に、両サイドエースDBが木下に行かないと気付いたときには戦慄したね。勝ててないんたけど、投げられない。

そしてパントからの富士通のドライブで、違和感の原因がハッキリしたのである。

自陣32Yardからの攻撃、ゴードン2連続ランでダウン更新の上に敵陣42Yard、さらに中村へのパスで31yardまで進んだ第1ダウン、KJがサックで仕留めて10Yard下げたあとのキャメロンのスクランブル! 右トリップスに対して左サイドからへこませに行ったのだが、右スクランプルでダウン更新15Yard。

この時確信した。

LBがおかしい。ガルズの守備で、ローテーションしているとは言えBJの位置がおかしい。この試合、中盤から守備機会で言うと、「パスカバーに下がる」>「スクリメージで止まる(パシュートしない)」>「スピードラッシュ」の比率でプレーしていた。まるでOTのねちっこいブロックに嫌気がさしたかのようにパシュートに行かないのだ。

そして、塚田が引っ張られた後ろを上がり目にカバーするDBがいない。

今季2ハイセーフティーのカバー2を多用しているシーガルズに対して、そのゾーンにレシーバーを突っ込ませて空間を空けているのだ。その為に、普段なら考えられない#1強と#17秋山の同サイドでのリードーコース、中村と強の同サイドなと、とにかくセーフティ二人が上がりにくい状態を徹底して作っていたのだ。

元々インサイドのLBのゾーンで勝負する事が少ない富士通攻撃である以上(塚田の前や後ろを横切って釣るパスコースがほとんどないのがその証拠)あのゾーンを捨てたのは間違いではなかったが、その代わりOLとHBがすっっっっごく頑張った時にその外側から走られると、大きな空間が出来てしまうのだ。

ここにアジャストしきれなかったのが最後まで響いた。いや、そこを攻めた富士通の戦略勝ちか。

ラッシュが届く前に素早く投げるか、奥へ釣って空間を作るか。この攻めは見事というほかない。

結局このドライブをFGで終えた富士通。

ただし、今季ガルズはこの展開で#12畑のランとか#6菅原の経験に基づくデリバリーとかいろいろあるのだ。まだ安心は出来ない。

だが攻撃はまだニューハイゼル。2プレー目の望月のクイックドローでダウン更新(37Yard)の後、相手ホールディングで48Yardまで進む。続いて望月が走って敵陣48Yard。だが次の#21中西のプレーでLB陣が集まりよく中西の走路を塞いで、タックル時にボールをはたき落としてファンブル、リカバーが富士通。富士通陣49Yardで攻撃権を取る富士通。

最初のランプレーの時にトリッピング(故意かどうかはともかく、足で相手の足を刈りに行った)で34Yardまで進むと、ゴードンにパス、続いてフォルススタートで下がるもキャメロンのスクランブルでダウン更新17Yard。この後スクランブル中でサイドライン出た時にレイトヒット(これは厳しい。取らない方が正当な気もする)があり、とは言えここからシーガルズの守備も粘ってFGに止める。

この後ニューハイゼルのパスが決まる物の、時間が流れて前半終了。

後半のリターンはシーガルズ、やはり菅原を投入。すると最初に#18木下にパスを決めダウン更新。続いて#85萩山にもパスを決めるのだが、望月のランが出ず、#84西村へのパスも捨ててしまう。

ここてパント。スナップが乱れなんとか拾い上げた#8長尾が相手に迫られつつパントを蹴ると、これがラッシュしてきた富士通の選手に直撃。そのボールが長尾の左前にいたBJ(この時ブロッカーとしてパンターの前にアラインしていた)の胸にストライク!そんな想定外の辞退で敵陣33ヤードまで進むシーガルズ。

こういう勢いは絶対に逃さないシーガルズである。2プレー目にエンドゾーン内の萩山へのパスがインターフェアを取られダウン更新(19Yard)し望月がブラストで1Yardまで進む。

いやここは絶対決まるでしょ。背筋凍りますよ。

しかーし!

最初の望月のブラストはロス、次の木下をモーションさせてテールバックの位置に配置してからのカウンターピッチはボールがショートした事でLBに追いつかれ、望月のダイブは届かず、FG。ここ、絶対に行くべきだったと思うんだよね。行って、駄目でもセイフティ狙いで行くとか、あったと思うんだよね色々。

で、この瞬間私は富士通の勝利を確信しましたね。(このFGの時にディレーのディクラインという珍しい選択があったのだが、まあいいや)

返しのリターンは富士通29Yard地点から。最初のゴードンのランで5Yard前進し、次のパスは失敗したが次のパスが決まり(ターゲットはどちらも#4宜本兄)ダウンを更新すると、スクランブルを挟んでゴードンのスイープでダウン更新。さらに宜本兄へのパスで敵陣に入り、#22岩松へのパスは失敗するも強へのミドルストップへのパスが決まりダウン更新30Yard。ゴードンのラン2回あとスクランブルになるが、ここでシーガルズに残念なレイトヒット。13Yardまで進むと、ゴードンのランで11Yard、中ムラーノパスで4Yard、仕上げにゴードンのランでねじ込みこの試合初のTD。

返しのドライブで菅原が安定しない。LBの変幻自在なパスラッシュに手を焼き、パスを叩かれるは#7池井へのパスは短いわ。次の伊兵へのパスが決まりダウン更新するも(次のプレーから4Q)、望月のランが出ず、パスを捨て、サックを受けパント(このパントが例のインターフェアなのだが)。

ここから富士通の攻撃は「無理補せず時間を流す」に変わってきた。0.52で貰ったボールを2:12でパント、18Yardに押し込める。

シーガルズはポストに派を投げ込むがこれがDBにINTさそこなう、サック喰らう、パスはカッとされると悪循環でパント富士通陣48Yadで3:45。

それを富士通はランプレー3回でパントになるが、シーガルズ陣12Yardでデッドになった時は5:49。

ここから望月のドローと西村へのパス2回で3回続けてダウン更新。一気に敵陣に入る。しかしここから木下と#32原が立て続けにドロップ、西村へのパスはDBがカット。ギャンブルで木下に投じたパスは成功したが富士通陣42Yardでダウンしギャンブル失敗。6:53である。

一度ホールディングで罰退するももパントを蹴った時にはオービック陣27Yardで8:53。

ここからプレッシャーに苦しみながら、なんとか前進をしたシーガルズであるが、木下へのポストパターンを2ディープで護っていた#23善元がINTして万事休す。、この時点で10:25。試合あった!

さてシーガルズの敗因に「反則の多さ」を挙げる方が多いようだが、結果として富士通と回数も距離も変わっていないので、ちょっとそれはないだろう。特にパントのインターフェアは「結果論の推定有罪だが、あのプレーは必要なプレーで、タイミングが悪かっただけ」なのである。

また、終盤2回のスナップミスを挙げる人も居るが、どちらかというとそこではない。

個人的には相手のLBのコンビネーションに最後まで対処できなかった事と、レシーバーが以前ほど上手くマークを外せなくなってきたことが問題なのではと思う。

そして、何より守備側が最後まで対処しきれなかった、相手のドライブを早いタイミングで切る事が出来ず、フィールドポジジョンを悪くしていた事が敗因なのでは、と思う。

何故そうなったのか。これは憶測だが、「LB/DB陣に一定の負傷者がいて、パスカバー要因が足りなかった」のではないだろうか。さらにそこへもって清家の負傷もあったのだが、思い返してみると#31三井が途中から消えてしまっていた(こういう時にローテーションメンバーとして非情に目立ついい活躍をしていたので、彼が何らかの事情で出られなくなったのか気になる)というのも大きい。

その関係でDLを広めにセットさせた時攻撃ラインがシュリンクしていかない。結果LBが巻き込まれる、という流れだったのではないだろうか。

来季は捲土重来、強いシーガルズに戻る事が出来ると思うので、研鑽に努めてほしいと思います。

富士通は、とにかく#7藤田が広いエリアのパスカバーに成功した事で、LBが自由に動けた、ように思う。

攻撃にしても、早め早めの判断で、相手守備の手が届く前に動き出すという選択が功を奏したと思うのである。怪我人が何人か出た中で、持てる駒を最大限に使い、時間を使い潰したことが勝因だったと思う。

それにしてもいい試合だったと思う。

※ただし、4Qで取り消された富士通側のパスインターフェアは、あれは取るべきだと思う。

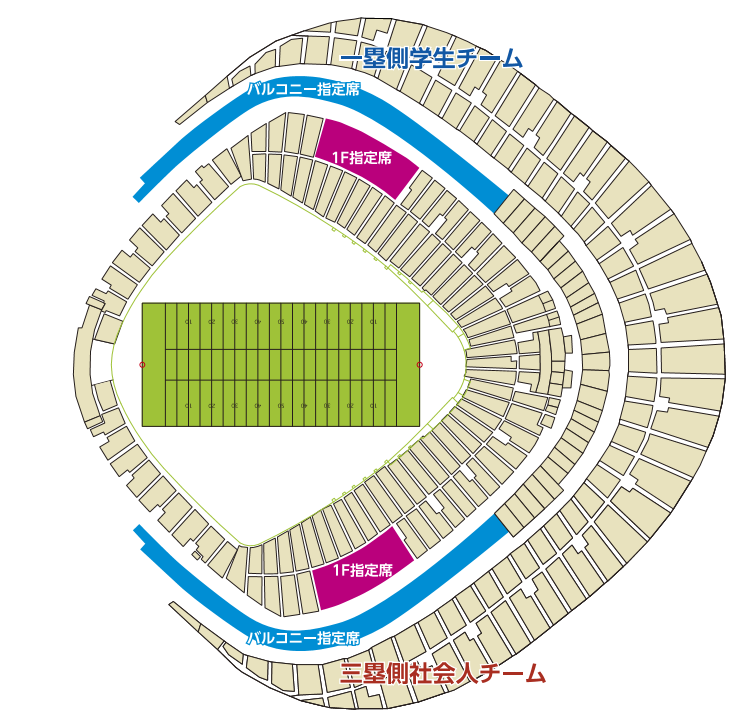

ライスボウル公式からもらって来た図面。多分センターポールから見て2つ目の柱の通路から、内外野入り口(一番外野よりの出入り口)あたりまでが指定席になるのでしょう。

ライスボウル公式からもらって来た図面。多分センターポールから見て2つ目の柱の通路から、内外野入り口(一番外野よりの出入り口)あたりまでが指定席になるのでしょう。